プラスチックはなぜ大きな問題なのでしょうか。

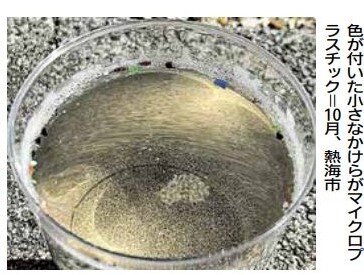

それは、プラスチックは人間が創り出した人工物で、基本的に自然に返ることができず「完全に分解されることはない」からです。細かく砕かれて小さくなっても消えません。肉眼で見えなくなったとしても、環境中に残り続けます。海に入っても分解されませんから、必ずどこかに残っています。これがマイクロプラスチックといわれる大きな問題です。

「マイクロ」というのは「小さい」という意味で、5ミリ以下のプラスチックのことを「マイクロプラスチック」と呼びます。毎日皆さんが作っているかもしれないマイクロプラスチックがあります。それは皆さんが使った消しゴムのカス。ほとんどの消しゴムはプラスチックでできているため、消しカスもマイクロプラスチックなのです。ですから、消しゴムを使った後、ちゃんと集めてゴミ箱に捨ててくださいね!

レジ袋やお菓子の袋を道に捨てる人はいないでしょうけど、急に風が吹いて飛ばされちゃった、ということはあるかもしれませんね。そういったプラスチックの袋が雨や風の力で川に入り、海にたどり着くことがよくあります。その袋は波の力や太陽の紫外線などでどんどん小さくなってマイクロプラスチックになってしまうのです。「自分たちは海の近くに住んでいないから」と言っても、気をつけないと、海の中のマイクロプラスチックを増やしてしまうことになります。

マイクロプラスチックは回収やリサイクルが難しいです。小さい魚の体に入り、それを大きい魚が食べて、私たちが食べる時に体内に入る可能性があります。魚だけではなく、水道水やペットボトルの水からもマイクロプラスチックが見つかっています。でも、安心してください。プラスチック自体は無害です。体に入ってもそのまま排出されるので、健康への影響はありません。ただ、海の中をプラスチックが漂ってる時に海の中の重金属や有害物質を吸着することがありますので、「すべて無害」とは言い切れないところもあります。

回収やリサイクルが難しいマイクロプラスチックごみ。この問題を防ぐにはどうしたらいいか。皆さんも考えてみてください。

◇

2020年に移住した熱海市で環境教育に取り組む環境ジャーナリストの枝廣淳子さんが、持続可能な社会をつくるために必要な力や知識を解説します。

【バックナンバー】

「明日への環境Lesson」全体はこちらのサイトからご覧ください

https://mirai-sozo.work/topics/lesson.html

未来を創り出す力 ① 『「変えたい」時 必要なこと』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

未来を創り出す力 ② 『10、20年後 どうなりたい?』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

未来を創り出す力 ③ 『物事のつながり考える』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

未来を創り出す力 ④ 『手段と目的 混同しない』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

未来を創り出す力 ⑤ 『答えを急がず 考え続ける』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

ブルーカーボン ① 『温暖化を止める3箇条』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

ブルーカーボン ② 『「熱海モデル」地域一体で』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

ブルーカーボン ③ 『藻場再生 1億粒の種まき』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

ブルーカーボン ④ 『「列島を海藻で囲む」挑戦』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

ブルーカーボン ⑤ 『CO2炭にして「固定化」』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

温暖化 ① 『地球が沸騰した夏を経て』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

温暖化 ② 『地球を覆う膜 次第に厚く』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

温暖化 ③ 『CO2 世界中で排出急増』(明日への環境Lesson/静岡新聞)

温暖化 ④ 『CO2削減 一人一人の力で』(明日への環境Lesson/静岡新聞)